ヘソを曲げて拒絶、自分が悪い、それは防衛機制?

あなたは、子供時代に何か欲しかったものが手に入らなかったとき、「もういらない」と頑なに拒否したことがありますか?また、不当に扱われた時に「私はどうせ・・・」と投げやりになったことはありませんか?

これらの反応は、ストレス、欲求不満、葛藤などを一時的に処理するために起こる「防衛機制」と呼ばれるものです。しかし、このパターンが習慣化し、あなた自身が気づかないうちに大人になっても繰り返され、人生に深刻なダメージを与える可能性があります。

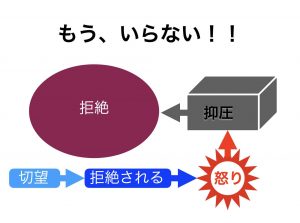

本当は望んでいることを頑なに拒絶する「反動形成」

前者のケースは、「反動形成」と呼ばれる防衛規制の一種で、本来欲しているものを拒否する感情を作り出すことで、欲求を抑制することを意図しています。子供時代の「もういらない!!」というパターンは明確ですが、大人になってもこのパターンが別の形で繰り返されることに驚くかもしれません。

例えば、相手が期待したようなことをしてくれなかったとき、「あなたに期待した私がバカだった」と言って相手を切り捨てることもあります。ビジネスで集客がうまくいかないと、「どうせ何をやってもムダだ」「人々にはこの価値がわからないのだ」と考えることもあります。

恋人や配偶者と別れた後、「男性や女性はみんなろくでなし、もう誰も必要ない」と思うこともあります。ドラマのようなセリフ「愛なんて信じられない」「お金だけは人を裏切らない」「人間は嫌いだ」という考え方も、本来は愛や信頼を求めていたのに裏切られた結果、真逆の思考や感情を作り出したものです。

それにさらに「合理化」を行い、こうした考えが真実であるかのように自分に

信じ込ませてゆくわけです。

このクセが大人になっても残っていると、自分から人間関係を切り捨てたり、すぐにあきらめたり、チャンスを逃したり、人と深く関わらないといった行動につながり、人生に大きな障害となります。そのダメージは計り知れません。

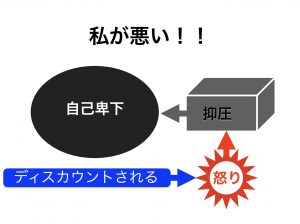

「どうせなんでも自分が悪い」ことにしてしまう「自虐」

「どうせ自分が悪い」という自虐的な思考パターンは、本来は不当な扱いを受けたことに対する怒りや不満を抑圧し、自分が悪いと決めつけることでその感情を封じ込める行動パターンです。

このパターンは、子供時代に親や教師から不当に扱われたと感じるものの反抗的な態度をとることがさらに事態を悪化させることが予測される場合に形成されることが多いようです。

しかし、このパターンが心のクセとなって大人になると、自己肯定感が極端に低下することがあります。自分を攻撃したり否定したりする言動をとり、正直な気持ちや感情を感じ表現することを避けるようになります。さらに、合理化を加えて自分自身に「私は〜だから仕方がない」という思考を作り出し、自虐的な「マイ神話」を作り出してしまうこともあります。

このようなパターンが続くと、これもまた人生に対する損失は計り知れません。自分の可能性を制限し、批判されるリスクを最小限にするために、目立つことを避ける傾向も生じますし、人との深い関わりを避けるようにもなります。

こうした「パターンを自覚し、解消することで自己肯定感を高め、自分の可能性に向き合うことが重要です。

知って気付こう!!いろいろな「防衛機制」

防衛機制という概念は、最初にジグムント・フロイトによって提唱されました。フロイトは、抑圧、反動形成、退行、分離(隔離)、打ち消し、投影、取り入れ、情動の自己への向き変え(自虐)、そして娘のアンナ・フロイトが建設的だと考えた昇華の9種類を挙げました。その後、研究が進むにつれ、逃避、合理化、否認などが追加され、さらに行動化、身体化、代償、補償、受動攻撃、知性化なども加わりました。

私は、心理療法の現場での経験から、頻度が高く、弊害が多いと考えられる13種類の防衛機制を選びました。すでに紹介した反動形成と自虐以外のものを紹介します。

行動化は、衝動を受け止めたりコントロールすることなく、短絡的に行動に移してしまうものです。たとえば、怒りや苛立ちから暴力や暴言を出すことがあります。また、飲酒、薬物、買い物中毒なども行動化の例です。

取り入れは、他人の考えや感情を自分自身のものとして取り込むことです。たとえば、親の期待を自分自身の意志であるかのように思い込んでしまうことがあります。また、他人からある人物の悪口を聞かされているうちに自分自身もその人物が嫌いになるようなことも取り入れの例です。こういったことがいじめにつながる場合もあります。

受動攻撃は、何かしら不満があるときに、仕事や役割をサボったり、わざと手を抜いた

り、失敗したり、ひそかな仕返しをしたりすることです。無意識のうちにやる場合と意識的にやる場合があります。

投影は、自分自身の思考や感情なのに、それを他者が持っているとみなすことを指します。自分自身が、他人に敵意や嫌悪感を抱いているのを、周囲の人間が自分を嫌い、敵意を持っているとみなすなどが挙げられます。

身体化は、心の不安や心理社会的ストレスを身体症状の形で訴えることとされています。いわゆる仮面うつ病といって、本当はうつ病なのに精神症状ではなく、身体症状となって現れるケースもあります。

置き換え・・・欲求不満を生じさせている対象を別な対象に移し替えることです。八つ当たりもこれに当たります。また、愚痴を聞いてもらう行為も、本来は当事者に直接不満を伝え、行動の 改善なり謝罪なり発言の撤回なりを得られるものならそうしたいところ、それが望めないので、別な人に聞いてもらい、ポジティブな対応を期待するということなので、この「置き換え」と解釈できます。(後で紹介します「操作」の側面もあり得ます。)また。人のせいにするというのもその一つの形態と考えられます。

改善なり謝罪なり発言の撤回なりを得られるものならそうしたいところ、それが望めないので、別な人に聞いてもらい、ポジティブな対応を期待するということなので、この「置き換え」と解釈できます。(後で紹介します「操作」の側面もあり得ます。)また。人のせいにするというのもその一つの形態と考えられます。

転移は臨床においては、クライアントと治療者間に生じる心理的現象として特別な意味で使われます。しかし、もう少し一般的には、ある感情を似た特徴のある別な人物に向けることを指す。例えば父親への反感を父親に似た特徴のある上司に向けるといったことを指します。

操作は、他者を操作し、自分が望む結果を得ることを指します。嘘をついて相手をだます、感情的な脅迫をかけて自分に従わせる、情報を隠蔽して自分に有利な状況を作り出すなどが挙げられます。パートナーシップや職場での人間関係において、しばしば問題となります。

合理化は、行動や思考、感情を合理的に正当化しようとする傾向を指します。例えば、間違いを犯したり、他人を傷つけたりした時に、「自分は正しいことをしようとしていたから」と自分自身を正当化することがあります。また、薬物やアルコール依存症の人が自分の依存症を合理化して、問題がないと考えることもあります。

否認は、現実を認めたくないという心理的な防御メカニズムで、特にトラウマやストレスに対して現れることがあります。例えば、自分ががんにかかっていることを受け入れることができず、病気であることを否認することがあります。また、家庭内暴力を受けているという現実を認めたくないため、被害者が自分に問題があると考えることもあります。

抑圧は欲求不満や不安を無意識に抑え込んで忘れてしまおうとすることです。似ていますが否認(Denial)- は、不安や苦痛を生み出すようなある出来事から目をそらし、認めないことです。 「抑圧」はその出来事を無意識的に追い払うものですが、「否認」は出来事自体が存在しないかのような言動をとります。

以上が、心理療法の現場で頻繁にみられる、13種類の防衛機制です。ただし、これらはあくまでも症状や行動の一部であり、それぞれの人によって異なる場合があります。また、防衛機制は完全に悪いものではなく、適切に使われることで健全な心理的機能を果たすこともあります。しかし、過度に使用されると、問題やトラブルの原因になることもあるため、注意が必要です。

「昇華」こそが最高の対応法

「昇華」とは、社会的に実現不可能な目標や欲求不満、葛藤を、より高度で社会的に認められる目標に向けて転換し、自己実現を図ろうとすることです。フロイトは、

人間の根本的な欲求が性欲であると考えていましたが、より現代的な考え方では、人間には様々なレベルの欲求が存在すると考えられます。

人間の根本的な欲求が性欲であると考えていましたが、より現代的な考え方では、人間には様々なレベルの欲求が存在すると考えられます。

したがって、「昇華」とは、何らかの欲求を直接満たすことができないことによって生じた欲求不満や葛藤を、より価値や意味のあることを実現する動機に転化することです。

例えば、恋人が長期出張で会えない間に料理のレパートリーを増やす、フラれた後に自分磨きに力を入れる、機能不全家庭で育った人がカウンセラーを目指すなど、様々な形で「昇華」が現れます。人生に遅すぎるということはありません。

自分にどんな防衛機制のクセがあるのか自覚し、それにどんなメリットやデメリットがあるかを客観的に見つめ直し、「昇華」に切り替えていくことで、人生を好転させることができます。

なお初めての方は、インナーチャイルド無料診断をご利用ください。そうすることでより問題の全体像がわかります。

なお、一般の方向けの「防衛機制無料診断」は終了しました。自分でチェックするために用いることはできますし回答内容はメールで届きますが、個々人への回答は行いません。こちらは、個人セッションを受けられる方の事前分析と、セミナー受講生の実習用です。